文学原乡

麦其土司的官寨的确很高。七层楼面加上房顶,再加上一层地牢有二十丈高。里面众多的房间和众多的门用楼梯和走廊连接,纷繁复杂犹如世事和人心。官寨占据着形胜之地,在两条小河交汇处一道龙脉的顶端,俯视着下面河滩上的几十座石头寨子。

寨子里住的人家叫做“科巴”。这几十户人家是一种骨头,一种“辖日”。种地之外,还随时听从土司的召唤,到官寨里来干各种杂活儿,在我家东西三百六十里、南北四百一十里的地盘,三百多个寨子,两千多户的辖地上担任信差。科巴们的谚语说:火烧屁股是土司信上的鸡毛。官寨上召唤送信的锣声一响,哪怕你亲娘正在咽气你也得立马上路。

顺着河谷远望,就可以看到那些河谷和山间一个又一个寨子。他们依靠耕种和畜牧为生。每个寨子都有一个级别不同的头人。头人们统辖寨子,我们土司家再节制头人。那些头人节制的人就称之为百姓。

——摘自阿来长篇小说《尘埃落定》

7月5日,阿来在成都。

湖南日报全媒体记者 廖慧文 杨又华 胡雪怡

从成都平原出发,驾车西北行,我们进入了连亘的山岭之中。

连续穿越动辄长达上十公里的隧道,让人感觉到大自然的神奇和现代交通的伟力。不知不觉,高山逾越,海拔攀升。

这里是青藏高原东麓。岭谷相间,水势磅礴,横断交通。此地汉、藏、彝、羌、回等民族栖息、共生,被民族学研究者称为“横断山民族走廊”。

“我把这一片从成都平原开始一级级走向青藏高原顶端的列列山脉看成大地的阶梯。”1959年,著名作家阿来出生在这片群山之中——四川省阿坝藏族羌族自治州州府所在地、嘉绒藏区的中心地带马尔康,他在这里生活、成长,36岁方离开。

阿来的母亲是藏族人,父亲是回族人。“不一样的地理与文化对于个人来说,往往意味着一种新的精神启示与引领。”童年起,阿来就在汉、藏两种语言之间“往来”。自上世纪80年代开始文学创作以来,阿来的目光始终没有离开过藏区。他将自己对藏民族历史与文化的独特体验熔铸到一部部文学作品中——《尘埃落定》《格萨尔王》《机村史诗》《蘑菇圈》……

风起云移,群山巍立,望之凛然。湿润的暮色中,我们抵达了大渡河上游的马尔康。

7月4日,四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市松岗镇丹波村的传统藏式民居。

尘埃远去 小城新生

马尔康紧贴着梭磨河生长,像一串修长的项链,明亮、晶莹。这一地区生活的主要少数民族嘉绒藏族被称为“绒巴”,意为农区人。

正是汛期,梭磨河翻滚着白浪,如洁白的哈达铺在山间谷地上。“我的书写从梭磨河出发。”1989年,阿来出版的第一部诗集,即以这条故乡的河流为名。也正是在梭磨河畔,他被汹涌的情感与灵感召唤,开启了不可遏制的漫长徒步——查县志、找史料,收集民间传说,听人们口中的村庄史、部落史、民族史和英雄传奇。

1994年春天,阿来坐在窗前,敲下一句话:“那是个下雪的早晨,我躺在床上,听见一群野画眉在窗子外边声声叫唤。”《尘埃落定》开篇了。故事以一个藏族土司有先知先觉能力的“傻子”儿子的视角,刻画一个土司家族在时代洪流中的沉浮与崩溃,展现了近代藏族的历史变迁。出版至今,《尘埃落定》已被翻译成30多种语言,印数达100多万册。后来,藏族英雄格萨尔王、智者阿古顿巴的故事,也被他重新讲述。

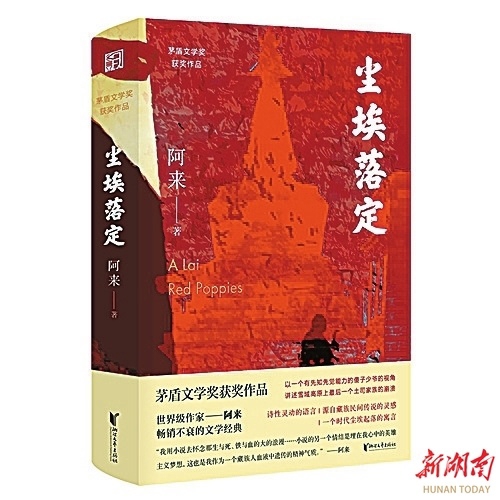

《尘埃落定》。

“很多人因为《尘埃落定》才知道这里。走进来就不停地比较和小说里、和电视剧里有什么‘对得上’。”卓克基土司官寨是《尘埃落定》的故事原型地,也是第三批全国重点文物保护单位,此时正在进行保护性修缮。官寨里静悄悄的,工作人员冬生拉开沉重的大门,问我们是否慕名来“打卡”。

官寨屹立在梭磨河支流纳足河畔的高地上,是一座由四组碉楼组合的封闭式石头城堡。建筑规模庞大,高大雄伟。登上官寨,能俯视附近所有道路。

眼前的大地,曾长期被住在这样的高楼中、“骨头沉重高贵”的土司们统治着。马尔康有四位土官,拥有“国王般的权力”,彼此征伐。官寨楼层分区明确,体现着农奴制下森严的等级制度。宽阔的回廊中,我们仿佛看见阿来笔下身着藏袍的麦其土司走来,他被仆人环绕着,神情冷酷高傲……

我们走入官寨脚下的西索村,村口“西索人家”的老板泽朗斯玛正在为入住的客人搬行李。西索村保持了嘉绒先民“垒石为室”的传统石木建筑风格,颜色鲜艳,风情摇曳。“今天已经订出了4间房,昨天12间。”2006年开始,泽朗斯玛开始做民宿。游客一年年增多,去年,她把装修“升级”,今年重新开张。“我们村里都是原土司差人、商人和手艺人的后代,我们的先辈没有什么尊严和自由。”“那样的时代早已过去了。现在我们村60来户人家,八成在开民宿。大家赚了本钱,民宿的条件也都提升了。”

在村里临近纳足河的一栋民居,游客很容易就被窗台上开得热烈的矮牵牛、三角梅吸引目光。寻门而入,是一家小茶馆,老板把奶奶留给她的房子打点得精致。倒上一壶酥油茶,她笑语温馨:“我爱花、爱茶、爱咖啡、爱做饭,所以在家开了这个小茶馆。游客都很喜欢坐在我们的露台上看河水、看官寨。”

依然高高耸立的卓克基土司官寨,成为历史与文学的见证和传奇。

不远处,尘埃落定红色文化旅游城正在建设。当地文旅部门负责人向我们介绍,他们将延伸《尘埃落定》等文学、影视作品产业链,打造文旅深度融合城市新地标。

“唉,一路都是落不定的尘埃。你是谁?”一个时代尘埃起落的寓言像空谷回音一样回荡。历史的天空波澜壮阔,一切已远去,一切在发生。

7月3日,位于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇西索村的卓克基土司官寨,这是小说《尘埃落定》的故事原型地,也是第三批全国重点文物保护单位。

碉楼之下 生活如画

山风扬起垭口的经幡,大团的白云停驻在山巅,峻拔的山体上耸峙的钢青色岩石筑就的碉楼,与云相接。这风光着实有些魔幻奇异。

顺着阿来的笔端指引,我们来到了直波碉楼所在地。嘉绒地区有“千碉之乡”的美誉,而作为国家级文物保护的碉楼仅此一处。

巍峨的碉楼,曾经见证着铁血的统治与生活的苦难,如今常被热闹的笑语与歌声簇拥着。碉楼矗立的直波村,过去是松岗土司治下的农奴聚居之处,现在,是马尔康非物质文化遗产唐卡、藏式编织、锅庄和民歌的主要传承地。村民小组组长王文娟介绍,2022年,村里进行了道路硬化、安全饮水、厕所改造三大工程。近几年,开了6家民宿。

直波碉楼所守卫的,是对面高峻山脊上的松岗土司官寨。官寨已然在历史的风雨中倾颓,历史的陈迹,化身为旅游项目柯盘天街的一部分。游客登临此处,观河谷、赏碉楼、住高端民宿、逛云上集市……我们在天街的“阿来书屋”翻书,找到阿来对于此地的记述与行思:“只有那些台地上的土地、村庄与人民才是真正久远的存在,而军事的政府与铁血的统治总是一种暂时的现象。”

直波村在莫足沟口。一条平阔的公路,把我们引入了莫足沟深处,我们依次拜访了哈飘、洛威、丹波、莫斯都四个多民族村庄。

丹波村党支部书记高让头介绍,这里海拔2700米,气温平均比成都低十摄氏度左右,种植的高山蔬菜与主流市场有“时间差”,且生长环境好,通过快捷的物流下高原,送成都、飞上海。

走进现代化标准菇棚内,崇州市宇豪菌业有限公司的项目负责人姜红刚采下一朵赤松茸请我们细闻香气。“现在正是出菌的时候。”他说,“这里海拔高,没有虫来咬菌子。”

“村集体将蔬菜大棚流转给种植大户,每年可为村集体经济带来10万元的收入。同时,带动就业70余人,创收40余万元。”高让头说。

莫斯都村有大渡河上游地区最集中的岩画遗址,讲述着远古部落的生活;洛威村依山而建的藏寨色彩浓郁,开办的藏家乐受到欢迎;哈飘村的林麝产业园区中,害羞的林麝悄悄地走出房舍,享用“下午茶”,这种出产价比黄金的香料“麝香”的小兽,对自然生态的要求极高,这里正适合它们生存。“推动莫足沟产业发展联动,让四季有美景、村落成景点。”松岗镇工作人员介绍着,憧憬着。

华灯初上时,我们走上马尔康的街头。当地人已在一个个开阔平坦的广场上自发围成圈,放着节奏鲜明的藏族音乐,灵动地摆肩,跳起传统的锅庄舞。不少人穿着嘉绒藏族服饰“别斯满”,鲜艳俏丽。

市声入耳,灯火万家。我们想起了马尔康的藏语原义——“火苗旺盛的地方”。

7月3日,四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市卓克基镇,梭磨河支流纳足河畔的西索村。该村保持着嘉绒先民“垒石为室”的传统石木建筑风格。

绿色深处 村庄未来

海拔上3200米了,早晨的山风吹得人直打颤。通车不久的九马高速下,一个深山褶皱中的小村庄,一点一点,被渐移的阳光洒遍。

这个藏名叫卡尔古的村庄,不过六七十户人家,却是一条古老驿道上的重要站点。来往的回汉客商给了她一个汉名:马塘。这是阿来成长的村庄。

阿来家是一栋三层的民居,十几年前重修的,具有这一地区典型的藏式建筑风格。阿来的父母已经搬去马尔康市区,现在只有二弟杨英贤住在这里。“家里兄弟姐妹8人,阿来是大哥。现在他每年回来,住上一两天。”杨英贤没有上过几天学,也没读过大哥的著作,“当年我们家在村里条件算困难的,有时候还要向村集体借粮生活,供不起所有孩子读书。”他朴实沉默,靠十来亩地生活,种油菜、青稞,还有一些蔬菜。

走出房门,绕到田边。高原的夏天正在蓬勃地进行着。蒲公英、西南水苏、匍枝毛茛都开出了花朵。山里静极了,只有溪流从鹧鸪山上跃下来的声音。偶尔几声鸟鸣,从松杉柏木丛生的密林里传出。

山林仿佛亘古如斯。马尔康,是长江、黄河上游重要的生态屏障和国家重点生态功能区,“最大的责任在生态”。

但阿来目睹过这片土地上曾遭受最惨痛的破坏。童年时视作天堂的桦树林被伐尽,森林里的花草、蘑菇与动物不见踪影。夏天,失去了植被庇护的山体被雨水冲刷,不断地暴发泥石流。当地人对于自然的敬畏与爱护之心也消失了,为了短期利益一次次拿起刀斧……成为一名写作者之后,阿来走遍了嘉绒藏区。他发现,在大渡河、岷江、嘉陵江流域的村落,没有一个逃脱这种命运,“我无数次地往返这样一个伤心地带”,心中的苦涩“就像是岩石缝里渗出的多碱的盐霜”。

是亡羊补牢,也是未雨绸缪。新时代,我国生态文明建设让这里发生了历史性的变化。阿坝州先后制定出台《阿坝藏族羌族自治州湿地保护条例》等6部涉林草地方性法规,坚持保护优先,深入推进生态修复治理。2023年,马尔康市完成营造林1.8万亩,草原禁牧80万亩,落实森林管护254万亩。高山深谷之间,林草综合覆盖率达95%以上,野生动植物保护率和环境空气质量优良率达100%。

大地的伤痕在缓缓愈合。一路行进,满目青翠。那些高山之上曾被泥石流冲刷过的地方,又覆盖了绿色。在马尔康市中心绿意融融的嶂恰岭城市公园里,市民们漫步栈道,感受自然、俯瞰城区。这是马尔康依托现有生态资源,建设打造的第一个城市森林公园,“还绿于民、还景于城”。

最近十几年,阿来在生态文学上用力颇深。《蘑菇圈》《河上柏影》《三只虫草》“山珍三部曲”,被誉为“生态文学的典范”。他更投入大量心血,写下“一座藏族村庄的当代编年史”——《机村史诗》(六部曲)。

“机”在嘉绒藏语里是“种子”的意思,乡村是所有中国人的根。在6个主要故事、12篇特写故事中,他讲述着人心的异动、信仰的消弭、村庄的散落、古朴自然景观的消失,刻画处在社会变革带来的痛苦和希望交替冲击之下的乡人。他为时代的行进,留下一串引人深思的问号、感叹号和意味深长的省略号。

“乡村为发展牺牲自己的时代正在过去,城市反哺乡村的时代开始到来。”在后记中,他满怀期望地写道。

7月3日,四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市松岗镇,松岗土司官寨及其碉楼是现在旅游项目柯盘天街的一部分。

背后故事

行走者·写作者

文|廖慧文

阿来一直在群山中的各个角落中进进出出。尽管定居成都多年,他依旧保持着较他人黑红的皮肤,这是高原的酷日、烈风,以及他不间断的行走所留下的痕迹。采访阿来时,正是盛夏。“这个时候高原上的花开了不少了。”他微笑,话语柔软。他惦记着那些花儿,计划去漫游,赴今年的季候之约。

年轻时,阿来是以诗人的姿态走上文坛的。他在阿坝州辽阔的地域上漫游,边游历,边写诗。诗歌教会他仔细地观察世界,为他的创作激情创造不竭之源。

1989年,阿来30岁。他第一次去若尔盖骑马、徒步,用一个多月时间漫游,找寻文学与大自然之间的关联,写下了《三十周岁时漫游若尔盖大草原》:“……天哪!我正/穿越着的土地是多么广阔/那些稀疏的村落宁静而遥远/穿越许多种人,许多种天气……”

这是阿来迄今写的最后一首诗。通过漫游与阅读,他深入思考了自己与时代、大地、文化、族群的关系,认识到“地理是文学的骨架”。在行走中,他想要表达的东西更多了:“我觉得我要找一种更复杂、更能面对当下世界的方法。”他转而开始了长篇小说的创作,但诗性表达依然保留在文本中。

从梭磨河畔开始“走我的大地”。“文化和历史散落在民间。那些个村庄和我出生的故土一模一样,于是故乡在不断放大,我和雪山一起,和河流一起,更重要的是,和当地的人们一起,最后把这些美融进我的文字里。”写《尘埃落定》,他徒步走遍嘉绒藏区,游历百余座寺庙,走访档案馆、史料馆阅读收藏的地方资料,对18家土司的家族历史了如指掌,并且深入民间搜集神话传说,在细节处做到有史可依。写《格萨尔王》,他断断续续用两年多时间,跑了三十多个县。

嘉绒地区乃至青藏高原的地理脉络构成了阿来小说创作的基础性因素。后来的《蘑菇圈》《云中记》《机村史诗》《三只虫草》《河上柏影》《瞻对》等作品,也都和行走关系密切,与青藏地区历史文化与自然生态交相辉映。

如今,他的脚步也没有停息。他寻访历史的发生地,并还原历史的原貌;转向“生态关怀”,记下青藏高原的无数野生植物的名字,甚至考察发源于青藏高原的诸多水系,形成扎实丰富的考察成果。他的考察不是随意散步行走了事,他的目光也从未离开生活在大地上的人民。他写下的《大地的阶梯》《西高地行记》,既是文学笔记,也是历史、自然、地理笔记。

阿来提起近年所专注的三江源考察,以及面对那些圣洁江河的感动,“行走与写作是我的宿命。”他说。在行走与文学创作中,他把故乡的观念扩大了,“如果不是整个青藏高原,至少是青藏高原东部,横断山区,是我的一个更大的故乡。”“凡是我写过的,都是我的故乡”。

近日,阿来的行旅散文集《去有风的旷野》出版发行,记录的也是他在中国西南地区的山川之间行走的经历。

记者手记

阿来不只坐书斋

文|廖慧文

在马尔康市区,有很多“阿来元素”。以他为名的书屋,以他的书为名的旅馆、餐厅……让远道而来的读者和游客们感到亲切。

“尘埃远未落定。”看着卓克基土司官寨附近正在建设的项目,马尔康市旅游主管部门的工作人员充满希冀。

从马尔康回到成都,我们见到了阿来。谈及家乡的变化和文旅事业,他有些许的骄傲:“我经常参与建言。若要真正让文化和旅游融会贯通,我们对历史和传统的开掘,还有很大空间。”

毫无疑问,拥有中国作协副主席、四川省作协主席等众多头衔的阿来已成为一棵枝繁叶茂的文学大树。除了文学创作和“阿来诗歌节”“阿来书屋”“阿来书房”等“文学品牌”,他还不断穿梭往返文学世界与现实世界,积极参与社会事务——发动学者去藏区科学考察、成为生态环境特邀观察员、参与发起大凉山戏剧节、举办公民教育讲座……

我列举他的种种社会活动,请他谈谈为何关注这些领域。他却说,从不认为这些是“跨界”。“作家不能只坐书斋。”阿来拥有知识分子的自觉,关注社会公共问题,关注乡村,关注那些“边边角角”的人与地区的命运,目光敏锐地打量着世界。言及社会的种种弊病,他敢于呐喊、表达忧思:“一个作家,首先是参与、见证,其次才是书写、记录。”

他忙碌且急迫,有许多“该做的事”:当人们失去了对自然世界的敬畏,“文学不应该不在这样重大的问题上,发出自己的声音。”在成都住了多年,但他发现,没有人将杜甫在成都写下的诗作为专题研究。“唯有跟文字、文学联系起来,一个城市的文化生命才会真正产生。”于是,他三次通读杜诗,开设了20期系列讲座,参与建设城市人文景观。

阿来的脚步和视野,也跳脱了一城一地的限制,他放眼着整个现代化的世界。尽管书写的“机村”是一个藏族村庄,但他写的不是一个异族文化样本。“今日乡村的普遍命运是不分文化、不分民族的。从世界范围看,甚至是不分国家的。”他低头,啜了一口茶,随即向我们说起了他在国内国外乡村的见闻和近年来农产品的价格:“定价权在城市、在国际,不在农村。这是农业发生转变的根本原因。”

在作品中,阿来曾塑造了一群具有相当反思能力、文学储备、文化担当感的“这一个”典型角色:《尘埃落定》中的书记官,《行刑人尔依》中被割了两次舌头的喇嘛,《机村史诗》中的达瑟……

眼前皱着眉,不断引我们思考的阿来,也是当代文坛中的“这一个”。他承接着“五四”以来的知识分子传统,对社会进行与时俱进的时代性反思,目光望向未来。“我相信每一个人,他的命运,他将来生命丰富的程度,事业发展的可能,都跟这个国家将来的面貌密切相关。”

本版照片均为湖南日报全媒体记者 童迪 摄